税理士業界では、大規模事務所の台頭や業務量の増加、給与水準の低さなど、複数の要因が重なり人手不足が深刻化しています。放置すれば、業務品質の低下や事務所成長の停滞につながります。

本記事では、人手不足の背景と影響を整理し、業務効率化・外部委託・多様な人材活用など実践的な解決策を紹介します。

税理士業界で人手不足が深刻化している背景

税理士業界では慢性的な人材不足が続いており、その要因は一つではありません。採用競争の激化、業務量の増加など、複数の要素が重なっています。まずは、この人手不足がなぜ発生しているのか、背景を順に整理していきます。

大規模税理士法人・事務所の台頭

近年は、大規模な税理士法人や資本力のある会計事務所がシェアを拡大しています。これらの事務所は採用面でも強く、優秀な人材を高待遇で囲い込むことができ、その結果、中小規模の事務所では人材確保がますます困難になり、採用競争において不利な立場に立たされています。

業務量の増加傾向

税制改正や社会保険制度の複雑化、電子申告対応、インボイス制度など、新たな業務が次々と発生しています。さらに顧客のニーズは経営コンサルティングや補助金申請支援など多岐にわたり、従来以上に広範な知識と時間が求められます。このような状況下で、少人数の事務所は業務負荷が増え続ける一方です。

スタッフの給与水準の低さ

税理士事務所は一般的に、同等のスキルを持つ事務職や経理職と比べると給与水準が低めです。特に中小規模事務所では、待遇面で大企業や一般企業と競合するのが難しく、採用時点で人材確保が不利になります。結果として、採用できた人材が長期的に定着せず、慢性的な人手不足が続く要因となっています。

人手不足が税理士事務所にもたらす影響

人手不足は、日常業務や顧客対応のスピード・質だけでなく、事務所の将来性にも影響します。ここでは、現場で実際に起こり得る課題と、その深刻さを具体的に見ていきます。

職員の業務負担が過剰になる

人員が不足すると、1人あたりの業務量が増加します。繁忙期には残業が常態化し、スタッフの疲弊やモチベーション低下を招くことも珍しくありません。これが長期化すると、離職率の上昇や業務品質の低下につながります。

新たな施策やサービス展開が難しくなる

本来であれば新しいサービス開発や顧客提案に時間を割きたいところですが、人手不足の状況では日常業務を回すだけで精一杯になります。その結果、競合との差別化が進まず、事務所の成長機会を逃してしまう可能性があります。

人手不足を解消する意味とメリット

人手不足を解消して人員体制が整えば、既存業務の質を高めるだけでなく、新しい分野への進出やサービス拡充が可能になります。結果として、顧客満足度の向上や契約件数の増加が見込め、事務所の成長スピードが加速します。人手不足解消は単なる「現状維持」ではなく、「事務所を次のステージへ押し上げるための投資」と言えます。

税理士事務所が取れる人手不足対策

採用難の状況でも、取り組める対策は数多くあります。業務改善や外部リソース活用、人材の新たな確保方法など、実践的な解決策を一つずつ解説します。

業務フローや仕組みの効率化

まず最初に着手すべきは、事務所全体の業務プロセスを可視化し、無駄や重複をなくすことです。現在の業務フローを図式化し、各工程にかかる時間・担当者・使用ツールを明確にすることで、改善ポイントが見えてきます。

そのうえで、マニュアル整備やチェックリストの導入により、作業手順を標準化します。属人化した業務を減らすことで、誰が担当しても一定の品質を保てるようになります。特に繁忙期や急な欠員時にもスムーズに引き継ぎができる点は大きなメリットです。

さらに、タスク管理ツールやワークフローシステムを導入すれば、進捗状況の可視化や期限管理が容易になり、ミスや遅延を防げます。加えて、定期的な業務レビューを行い、法改正や顧客ニーズの変化に応じてフローを見直すことで、継続的な効率化が可能となります。

こうした改善を積み重ねることで、少人数体制でも安定した業務品質を維持でき、事務所全体の生産性向上につながります。

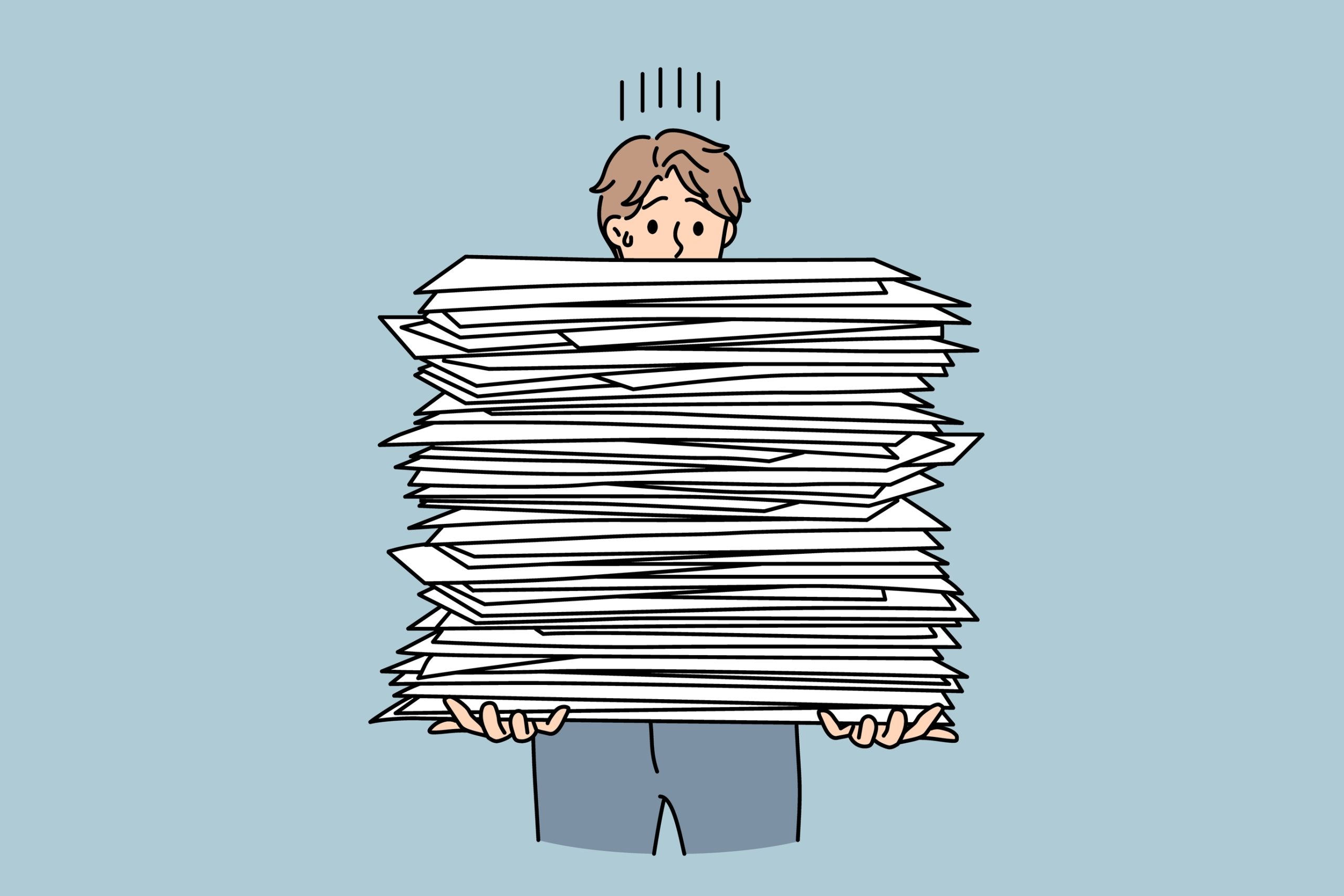

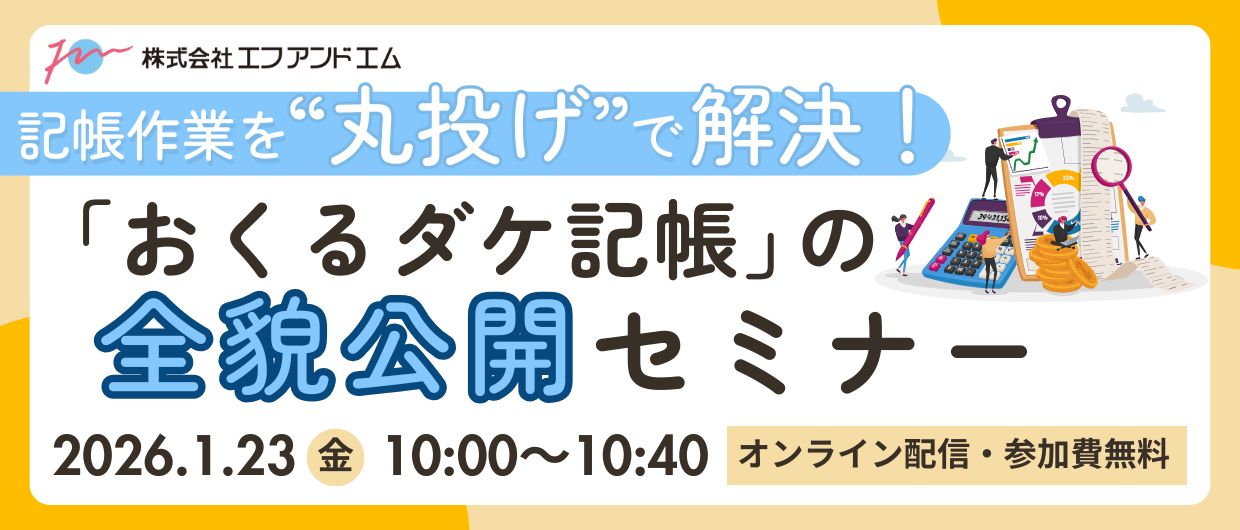

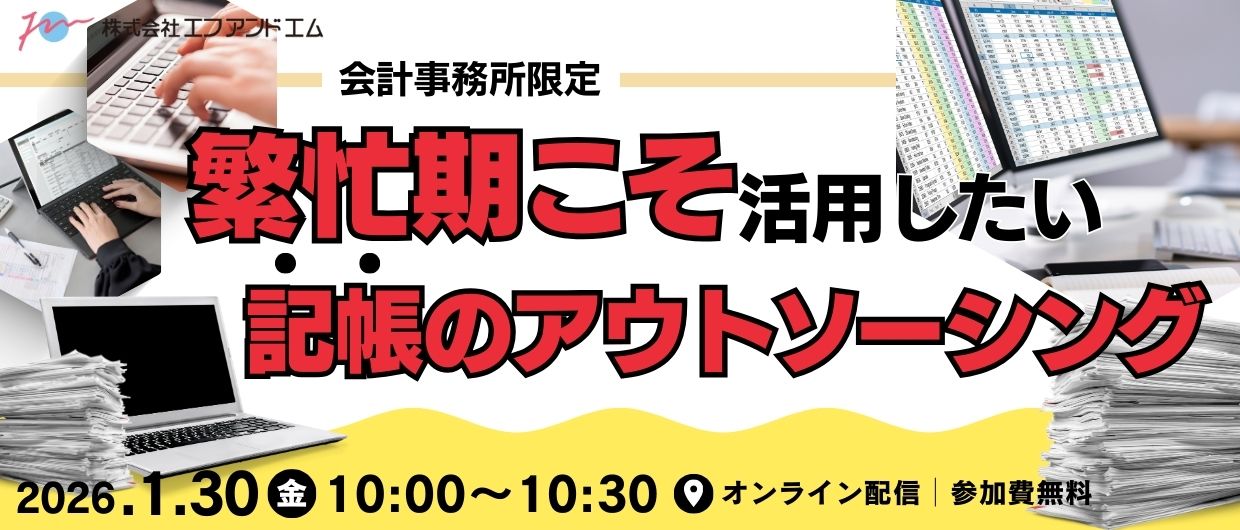

記帳代行など外部サービスの活用

記帳・入力業務のような定型作業は、外部委託の効果が大きい分野です。特に「おくるダケ記帳」のように、領収書や通帳コピーを送るだけで仕訳入力からデータ納品まで代行してくれるサービスは、人員不足解消に直結します。

- 記帳代行事業30年以上の実績

- 記帳代行会員数102,276名(2025年3月末時点)

- 業界の最新情報と知見を蓄積している「経営革新等支援機関推進協議会」(加盟事務所数1,714/2025年3月末時点)を運営する株式会社エフアンドエムが提供している

これらの実績は、高品質かつ安定したサービス運営の裏付けとなっており、安心して活用できます。

未経験人材の採用と若手スタッフの育成

経験者の採用が難しい場合は、未経験者や若手人材に門戸を広げる戦略が有効です。未経験者であっても、簿記や会計ソフトの基礎を学ばせることで、数か月程度で基本的な記帳・入力業務を担当できるようになります。特に、新卒や第二新卒は柔軟な思考や吸収力が高く、所内のやり方に馴染みやすいのが強みです。

採用後は、OJTと座学研修を組み合わせ、業務マニュアルやチェックリストを活用しながら段階的に業務範囲を広げていくことが重要です。育成の過程でモチベーションを維持するために、定期的な面談やキャリアパスの提示も効果的です。こうした取り組みにより、未経験者でも早期戦力化が可能になります。

シニア人材の登用

税務や会計に関する豊富な知識と実務経験を持つシニア層は、即戦力として大きな戦力になります。特に、顧問先との信頼関係構築や難易度の高い業務処理など、経験に基づいた判断が求められる場面で力を発揮します。

採用時には、体力面やライフスタイルに配慮し、週数日勤務や短時間勤務など柔軟な働き方を提案すると、応募のハードルを下げられます。また、シニア層は業務効率化ツールや最新会計ソフトの習熟に時間を要する場合がありますが、逆に若手とペアを組ませることで、知識とITスキルの補完関係を築くことができます。こうした相互補完型のチーム編成は、事務所全体のパフォーマンス向上にもつながります。

ブランクのある経験者の再雇用

結婚・出産・介護などで一時的に職場を離れたものの、税務や会計の経験を持つ人材は、適切な環境整備によって再び活躍できます。採用の際には、最新の税制改正や会計ソフトの操作方法など、ブランク期間で変化した部分を補う研修を行うことが大切です。

さらに、在宅勤務や時短勤務といった柔軟な勤務形態を取り入れることで、家庭と両立しながら働きやすい環境を整えられます。特に繁忙期には、在宅での記帳入力や資料整理など一部業務を担当してもらうことで、所内の負担を軽減できます。こうした再雇用の仕組みは、即戦力確保と職場の多様性向上の両方に寄与します。

まとめ

税理士業界の人手不足は、試験受験者の減少や大規模事務所の台頭、業務量の増加、給与水準の低さなど、複数の要因が絡み合って発生しています。この問題を放置すれば、業務品質の低下や事務所の成長停滞を招きかねません。

その中でも、記帳業務の外部委託は即効性の高い解決策です。「おくるダケ記帳」を導入すれば、郵送だけで記帳業務が完結し、所内リソースを高付加価値業務に集中させることができます。まずは無料お問い合わせや資料請求を通じて、事務所に合った人手不足対策を検討してみてください。